Juntas

Veredas Psicosociales

Veredas Psicosociales es una organización de mujeres que acompaña proyectos de vida digna y contrarresta los efectos de las violencias y desigualdades desde el feminismo y una perspectiva psicosocial.

Las ciudades son escenarios dinámicos en constante transformación, moldeados por procesos económicos, sociales y culturales. Entre estos, el desplazamiento y la gentrificación ocupan un lugar central en los debates contemporáneos sobre urbanismo y sociedad. Ambos fenómenos implican movimientos poblacionales y cambios en la estructura de los barrios, pero responden a lógicas diferentes: el desplazamiento surge de la necesidad de las personas de buscar mejores condiciones de vida ante escenarios en donde se les está siendo negada, mientras que la gentrificación responde a dinámicas de mercado e inversión inmobiliaria. Para la población nativa, estas transformaciones generan impactos diferenciados que pueden manifestarse en los planos cultural, laboral, económico y territorial. Esta columna busca analizar cómo el desplazamiento y la gentrificación afectan a los habitantes originales de las ciudades, contrastando sus efectos y resaltando sus implicaciones sociales.

Oaxaca, un territorio de múltiples resistencias, vive hoy un proceso de transformación que muchos celebran bajo el lema del “desarrollo”, pero pocos comprenden la realidad del concepto. La llegada constante de turistas nacionales y extranjeros, atraídos por la riqueza cultural, el paisaje y el supuesto “encanto” de la vida oaxaqueña, ha generado una tensión cada vez más visible entre el derecho a habitar y el mercado que redefine los espacios que se habitan, quién los habita y bajo qué condiciones.

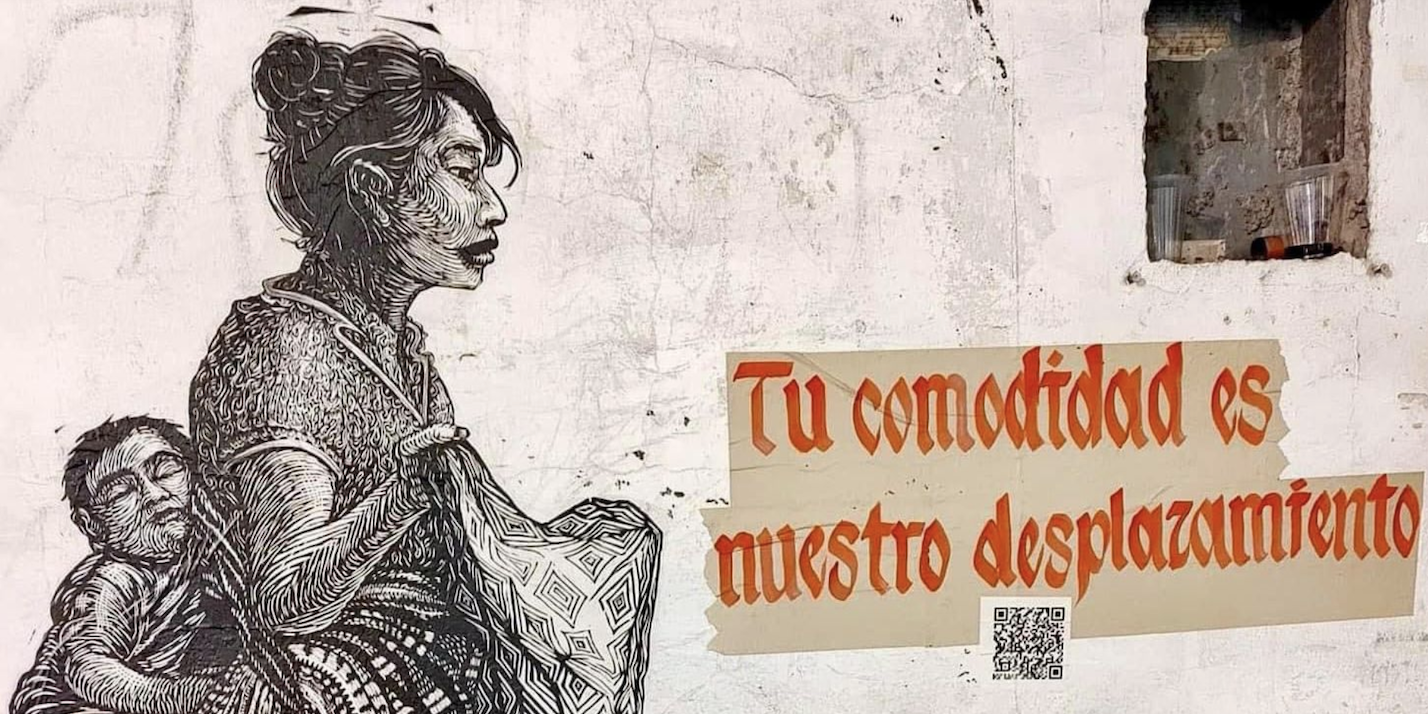

La gentrificación ya no avanza tan silenciosa, basta con caminar por algunas calles de la ciudad, para dar cuenta de los cambios en ella: casas que se rentan como airbnb y locales que tenían años ofreciendo servicios, han tenido que cerrar su puertas debido al incremento de las rentas, se va desplazando a quienes tenían cafeterías, puestos de periódicos, tiendas de conveniencia, pequeñas librerías, cafés y restaurantes locales, tiendas especializadas, talleres de reparaciones, tiendas de descuento, etc.. por servicios de hoteles y airbnb, que disfrazan de “desarrollo”, “renovación urbana” o “turismo sostenible” al desplazamiento forzado del comercio informal y formal local. Sin embargo, detrás de esas palabras se esconde una realidad de encarecimiento y despojo. La reciente denominación de “barrios mágicos” en la capital del estado ilustra este fenómeno: bajo la promesa de visibilizar el patrimonio cultural, se legitima la especulación inmobiliaria y se encarece la vida cotidiana de quienes realmente sostienen la ciudad. El alquiler, los alimentos y hasta el acceso a espacios públicos se vuelven privilegios, no derechos. ¿Para quién se están embelleciendo las calles? ¿Quiénes pueden aún permitirse vivir en ellas?

Este desplazamiento no solo es físico, sino también simbólico. Los comercios tradicionales desaparecen para dar paso a cafeterías, restaurantes y galerías orientadas al consumo de turistas o de clases medias-altas. La gentrificación implica la pérdida del ‘alma de la ciudad‘, al homogeneizar los espacios urbanos y borrar la memoria colectiva de los barrios. Ejemplos notorios se encuentran en barrios como Jalatlaco, el Centro Histórico de la ciudad, la Colonia Reforma y San Felipe del Agua, donde los habitantes originales han sido sustituidos por nuevos residentes y dinámicas de consumo elitizadas.

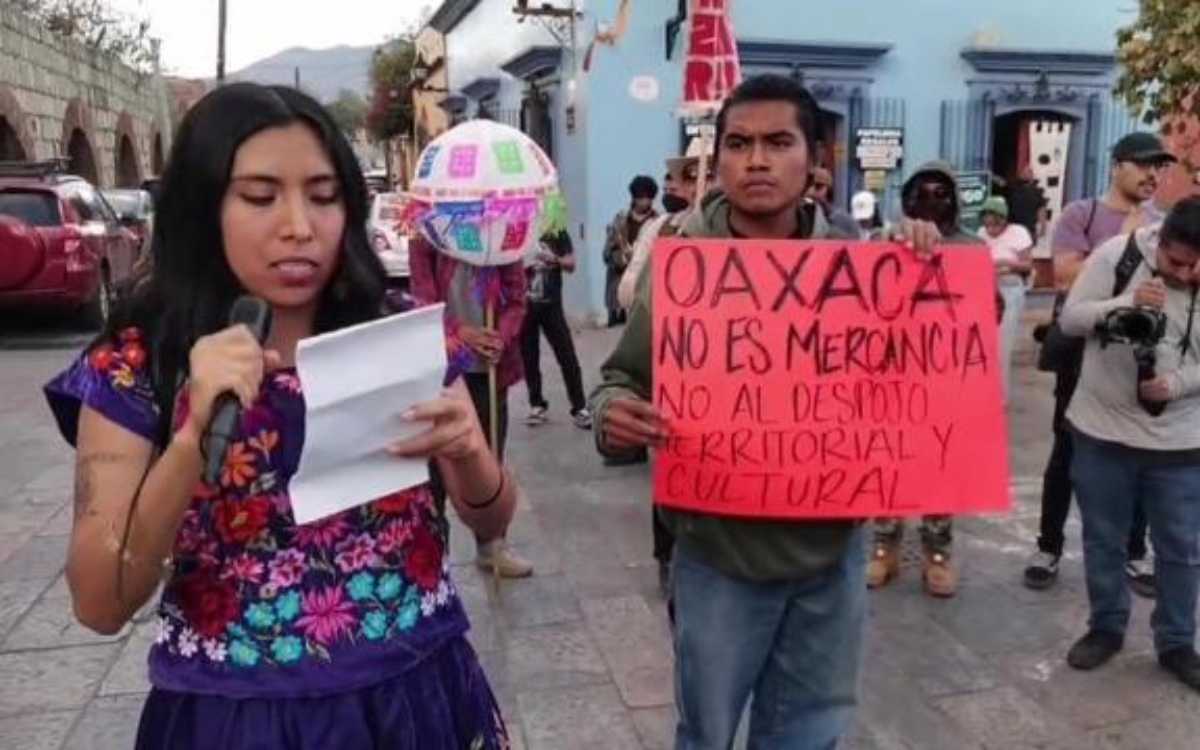

Frente a esta situación, las movilizaciones sociales y vecinales han comenzado a emerger. Colectivos de jóvenes, organizaciones culturales, comunidades barriales y habitantes de colonias tradicionales han levantado la voz para denunciar la pérdida del territorio y la precarización de la vida. Se organizan asambleas, se escriben manifiestos, se recuperan espacios comunes y se exige a las autoridades locales detener los procesos de desalojo y especulación. Estas resistencias nos recuerdan que la ciudad no es un escenario turístico, sino un tejido vivo sostenido por quienes la habitan y la cuidan día a día.

Pero, a pesar de estas acciones, la estructura sigue pesando: políticas públicas que favorecen el turismo por encima del bienestar comunitario, inversiones privadas que reconfiguran la ciudad al servicio del capital, y un discurso oficial que romantiza la pobreza y la cultura local mientras se expulsa a sus protagonistas. ¿Qué nos queda por hacer ante esta contradicción? ¿Cómo repensar el derecho a la ciudad desde la colectividad y no desde el lucro?

Quizá la respuesta esté en volver al sentido comunitario que ha caracterizado históricamente a Oaxaca: el trabajo colectivo, la ayuda mutua, la organización vecinal, la defensa del territorio. Recuperar la idea de que habitar no es solo ocupar un espacio, sino construir relaciones de cuidado, de reciprocidad y de memoria. Frente a la gentrificación que fragmenta, urge reconstruir los vínculos que sostienen la vida.

Porque si algo nos enseña Oaxaca, es que resistir también es una forma de habitar.

La comparación de ambos procesos revela diferencias fundamentales. Mientras el desplazamiento obliga a la población nativa a buscar nuevos espacios para habitar en diferentes barrios o colonias y a negociar la convivencia con nuevos actores sociales y culturales, la gentrificación niega esa posibilidad al expulsar directamente a los residentes originales, operando como un proceso de resta, donde se eliminan las expresiones culturales locales y se sustituye la diversidad por una dinámica de consumo homogénea y orientada al capital.